法人化とは?個人事業主が会社を設立するメリットやタイミングを解説

個人事業主として事業を続けていると、事業規模の拡大や税負担の軽減のために、法人化すべきか迷うことがあります。個人事業主の法人化には多くのメリットがありますが、注意すべき点もまた多いので、法人化すべきかどうかやその時期は、メリットと注意点の両方を知った上で検討することが大切です。

ここでは、法人化について個人事業主との違い、法人化のメリットや注意点、個人事業のみで収入を得ている個人事業主と給与と副業で収入を得ている事業主の法人化のタイミングのほか、法人化の手順などを解説します。

<目次>

法人化とは、個人事業を法人に引き継ぐこと

法人化とは、個人事業主が法人を設立して、自分の事業を法人に引き継ぐことです。個人事業主が法人に「成る」ことから、「法人成り」とも呼ばれます。設立する法人は株式会社のほかに、合同会社やNPO法人なども可能です。

法人というのは、法律により一定の目的の範囲内で個人(法律用語で自然人)と同じ人格を持ち、権利・義務の主体となることを認められた組織のことです。たとえば、Aさんが個人事業主として「AA商店」を営んでいる場合、権利・義務の主体はAさん個人であり、Aさん名義で事業に必要な財産を保有したり、契約を締結したりすることになります。一方、法人として「株式会社AA商店」を営んでいる場合は、法人自身が権利・義務の主体になれるので、株式会社AA商店名義で財産を保有したり、契約の当事者となったりすることができます。

■個人と法人の人格

法人と個人事業主の違い

法人と個人事業主の主な違いについて解説します。

法人と個人事業主では、権利・義務や納める税金、設立に関すること、資金や経費、社会保険や社会的信用などで違いがあります。まとめると次の通りです。

■法人と個人事業主の主な違い

| 法人 | 個人事業主 | |

|---|---|---|

| 権利・義務の帰属先 | 法人。法人名で、財産の保有、債務の負担、契約の締結などが可能 | 経営者個人 |

| 経営者の個人的財産・権利・義務 | 法人の財産・権利・義務とは区別される(有限責任) | 区別されない(無限責任) |

| 納める主な税金 | 法人税、地方法人税、事業税、消費税 | 所得税、地方税、事業税(業種による)、消費税 |

| 設立費用 | かかる | かからない |

| 設立手続き | 設立登記が必要 | 開業届を提出 |

| 資金の扱い | 資本金となり、自由に引き出すことはできない | 資金の出し入れに細かい制約はない |

| 経費 | 経営者自身に対する給与などの支払いを経費に計上できる | 経営者個人に給与所得はないため、経費にはできないが、専従者への給与を経費にできる(青色申告者の場合) |

| 主な社会保険 | 厚生年金と被用者保険 | 国民年金と国民健康保険 |

| 社会的信用(それぞれと比較して) | 高め | 低め |

経営者の個人的財産・権利・義務の扱いの違い

法人と個人事業主では、まず権利・義務の帰属先が異なります。個人事業主は経営者である個人に帰属しますが、法人の場合は法人名で財産の保有、債務の負担、契約の締結などが可能です。

そして、法人化する際に株式会社または合同会社として会社を設立した場合、法人の財産・権利・義務と、経営者個人の財産・権利・義務は明確に区別される「有限責任」になります。有限責任とは、出資額の範囲のみ責任が生じることです。たとえば100万円を出資した会社が倒産して清算となった場合、出資した100万円は返ってきませんが、そのほかの債務について、債権者から請求されることはありません。

一方、個人事業主の財産や権利・義務は、「無限責任」といって、事業から生じたかどうかの区別がありません。事業のために借り入れた資金の返済や仕入れ先への未払金なども、すべて経営者である個人事業主の負債となります。

納める税金の違い

法人と個人事業主では、納める税金が一部異なります。

法人の場合、所得(法人税を計算する際の利益)に対して収める税金は法人税と地方税です。個人事業主の場合は、個人の所得に対する所得税と地方税を納めます。税率は、法人税が一定税率であるのに対し、所得税は課税金額が高くなるほど税率が上がる超過累進税率です。

設立費用と手続きの違い

法人と個人事業主では、設立の手続きにも大きな違いがあります。

法人の場合は、定款の作成や役員の選任などを行ったうえで、設立登記が必要です。また、株式会社を作る場合の費用は、およそ22万~24万円ほどかかるといわれています。一方、個人事業の開業手続きは、開業届を所轄の税務署に提出するだけで、とくに費用もかかりません。

資金の扱いの違い

法人と個人事業主では、資金の扱いに違いがあります。

法人は、設立時に事業資金として用意したお金は「資本金」として扱われ、経営者の判断で自由に引き出すことはできません。一方で個人事業主は、資本金という概念がないので、事業用に準備した資金をプライベートに使用することも可能です。

経費の違い

法人と個人事業主はどちらも事業を行ううえで支出した費用を経費として計上できる点は同じですが、計上できる経費に違いがあります。

法人の場合、経費(損金)として経営者自身に支払った給与や賞与、退職金などの計上が可能です。一方で、個人事業主は給与所得ではなく、売上から事業で使用した経費を差し引いた分が、経営者個人の所得(事業所得)となります。ただし、青色申告をしている場合、専従者への給与を経費として計上することができます。

社会保険の違い

法人と個人事業主では、加入する社会保険に違いがあります。

法人は厚生年金保険と被用者保険(公務員や、法人に雇われる従業員などが加入する健康保険)に加入します。保険料の負担は法人と従業員(経営者含む)の折半です。個人事業主は、国民年金保険と国民健康保険に加入し、保険料は全額自己負担になります。

社会的信用の違い

社会的信用とは、経済力の高さや役職、医師などの難関資格取得者などの社会的地位を裏付けとして得られる信用力のことです。法人のほうが、一人で事業を行う個人事業主よりも社会的信用は高めで、融資なども受けやすい傾向があります。

法人化のメリット

ここまで個人事業主と法人の違いについて解説しました。では、個人事業主が法人化した場合には、どのようなメリットがあるのか見てみましょう。

納める税金を抑えられる可能性がある

法人化すると、場合によっては納める税金を抑えられる可能性があります。

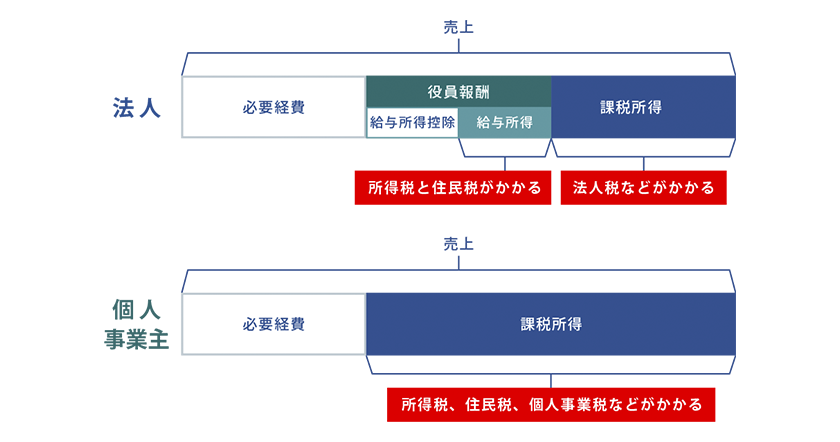

個人事業主は、売上から経費を引いた所得に対して、最大税率が45%になる累進課税制度で所得税が課せられます。法人化すると、経営者は法人から給与をもらう立場になり、法人の所得には法人税が、経営者個人の所得には所得税が課せられます。法人税は税率が一定で、経営者自身に支払った給与や賞与も経費に計上できることなどから、総合的に納める税金額を、個人事業主のときよりも抑えられる可能性があります。

役員報酬や退職金を経費(損金)として扱える

法人は、経営者および役員の役員報酬や退職金を損金に算入でき、その分、課税所得を減らして法人税を抑えることが可能です。個人事業主の場合は、事業主本人に対して給与を支払うことができません。つまり、経費として差し引くことはできないのです。

■法人と個人事業主それぞれにかかる税金のイメージ

決算日を自由に決められる

個人事業主の事業年度は1月1日~12月31日と決められており、決算日は12月31日です。事業の繁忙期であっても、決算作業は3月の確定申告の期限までに行わなければなりません。しかし法人化した場合、決算日を自由に決めることができます。そのため、事業の繁忙期を避けて設定することもでき、余裕を持って決算作業に取り組めます。

赤字を10年繰り越せる

法人化して青色申告者になると、最大で10年間赤字(欠損金)を繰り越すことができます。青色申告を行っている個人事業主の場合も赤字を繰り越すことができますが、最大でも3年間です。赤字を繰り越して、次の期以降の黒字と相殺することで、その年の課税所得を減らし、法人税額を抑えることが可能になります。

消費税の納付が最大2年間免除される

個人事業主も法人も、原則として前々事業年度の売上が1,000万円を超えると、消費税の納税義務が生じます。しかし個人事業主が法人化した場合、設立1期目と2期目は「前々事業年度」が存在しないため、個人事業主としての売上が1,000万円を超えていたとしても、最初の2事業年度は原則として消費税の納税義務は発生しません。

ただし、インボイスを発行できる適格請求書発行事業者になれるのは課税事業者だけなので、インボイスを発行する必要があるときは、この特典は利用できません。インボイスの発行が必要な場合は、届出手続きを行って1期目から課税事業者・適格請求書発行事業者となり、消費税を納めることになります。

法人化の注意点

数多くのメリットがある法人化ですが、一方で注意すべき点もあります。法人化するかどうかは、メリットだけでなく、これらの注意点も知ったうえで考えることが大切です。

社会保険への加入にコストがかかる

法人化すると、社会保険のうち厚生年金保険・被用者保険への加入が必須になります。社長1名の会社であっても加入は義務です。これらの保険料の負担は法人と個人の折半となり、会社に支払い義務が発生します。個人事業主が加入する国民年金・国民健康保険に比べると、保障内容は手厚くなりますが、保険料の負担は増えます。

赤字でも税金の支払いがある

個人事業主の場合、課税所得が0円になると所得税・住民税はかかりません。所得税には、基礎控除の48万円があるため、所得が48万円以下であれば、課税所得が0円になります。しかし法人の場合、赤字であっても地方税である法人住民税の一部(均等割の部分)は納める必要があります。

会計や事務手続きは増える

法人化すると、事業年度ごとの決算書の作成や社会保険手続きといった作業が必要になる分、個人事業主に比べて、会計などの事務作業が多くなります。自分で行うには難しい内容も多く、報酬を払って税理士などの専門家に依頼する必要が出てきます。

設立費用がかかる

法人の設立には、設立登記に必要な登録免許税や司法書士への報酬といった費用がかかります。たとえば、株式会社の登録免許税は「資本金額×0.7%」ですが、算出される金額が15万円以下の場合は一律15万円とされているため、少なくとも15万円は必要になります。

本店住所が公開される

法人を設立すると、会社名や事業目的、本店の所在地、代表者名、役員名、資本金などが登記され、法務局に申請すれば、誰でも登記簿の写しを取得できるようになります。本店所在地を自宅にしているような場合は、注意が必要です。

法人化のタイミング

どのタイミングで法人化するのが良いかは、個人事業主一人ひとりの状況によって異なるので一概にはいえません。しかし一般的には、個人事業のみで収入を得ている個人事業主と給与と副業で収入を得ている事業主について、次のようなタイミングで法人化するのがよいとされています。もっとも、あくまで目安ですので、実際の時期を決める際は、税理士などの専門家に相談するのがおすすめです。

個人事業主が法人化するタイミング

個人事業のみで収入を得ている人の法人化のタイミングとしては、以下の3つが挙げられます。

・個人事業の所得が700万円を超えたとき

所得が700万~800万円の場合、所得税率は23%ですが、資本金1億円以下の法人の法人税率は15%です。所得税と法人税のみを比べた場合、個人事業主の所得が700万~800万円を超えるあたりから、法人化したほうが税負担を抑えられるようになります。

・2年前の売上が1,000万円を超えたとき

売上が年1,000万円を超えると消費税の納税義務が発生しますが、法人化すると、最大2期間は消費税の納税義務が免除されます。ただし、適格請求書発行事業者になる場合は、当てはまりません。

・事業の拡大を考えている場合

事業の拡大を考えて外部からの資金調達を検討している場合は、資金調達の可能性を少しでも高めるため、法人化して社会的信用を上げるとよいでしょう。

副業を法人化するタイミング

給与と副業で収入を得ている事業主の法人化のタイミングとしては、次の3つが挙げられます。

・事業所得が500万~700万円を超えたとき

副業の場合も、所得税率が法人税率を上回るタイミングがひとつの目安といわれています。事業所得がおよそ500万~700万円を超えるくらいになったら、法人化を検討するタイミングといわれています。

・本業と副業の不動産収入の合計が700万円を越えたとき

副業として不動産投資などを行うために資産管理会社を作る場合、本業と副業の収入の合計が年間700万円を超えたら、資産管理会社を作ったほうが税制上有利だといわれています。

・ビジネスを広げたい場合

将来的に副業を本業にするつもりなど、ビジネスを拡大していきたい場合は、法人化して社会的信用度をアップさせたほうが実際にビジネスを拡大する際に有利な場合があります。

法人化の手順

個人事業主が法人を立ち上げ、事業をそのまま法人に引き継がせたい場合を例に、法人化の手順を解説します。ここでは、株式会社の場合で解説しますので、参考にしてください。

1 法人を設立

個人事業主の事業を引き継ぐため、まずは法人つまり会社の設立からはじめます。

社名(商号)や事業目的、所在地、資本金、設立日や会計年度、発起人、役員の構成などの基本事項を決定します。次に、法人用の実印の作成をしたら、定款の作成および公証役場に提出して認証を受けます。発起人の個人口座への資本金の払い込み、役員の選任、そして設立登記申請といった手続きを行い、法人を設立します。

2 個人事業の廃業手続き

法人を設立したら、個人事業の廃業手続きを行います。個人事業の「廃業届(個人事業の開業・廃業等届出書)」を、納税地を所轄する税務署に直接、またはe-Taxで提出し、廃業手続きを行います。青色申告を行っていた場合は、「所得税の青色申告の取りやめ届出書」もいっしょに提出しましょう。

3 資産や負債の引継ぎ

事業に関わる資産を、売買契約、現物出資、賃貸契約のいずれかの方法で設立した会社に引き継ぎます。

同じように、負債も、法人と個人事業主がいっしょに債務を引き受ける「重畳的債務引受」または法人のみが債務を引き受ける「免責的債務引受」のいずれかの方法で引き継ぎます。

4 許認可手続きや各種契約物の名義変更

最後に許認可手続きや、各種契約物の名義変更が必要です。営業許可などの許認可を受けている場合や、事業に関するなんらかの契約を結んでいる場合は、個人から法人へ名義変更を行います。なお、この段階で法人名義の銀行口座を開設することができますので、名義変更と併せて取引先に口座の変更を連絡しましょう。

法人の経費管理の手間を削減するにはビジネスカードの利用がおすすめ

個人事業主の法人化にはさまざまなメリットがありますが、悩ましいのは、経理作業や決算・申告作業などの手間が増えてしまうことです。この負担を少しでも軽減するのにおすすめなのが、法人カード(ビジネスカード)を持ち、法人内の経費決済をこのカードに一本化することです。

法人カードの利用には、経費管理の手間が減ることを筆頭に、以下のようなメリットがあります。

経費管理の手間が減る

経費の支払いをクレジットカードにすることで、経費管理の手間が軽減するメリットがあります。 まず、インボイス制度の導入により経費管理の手間は増える傾向にあります。簡易課税制度を利用していない課税事業者は、取引相手からインボイスの交付を受け、それがインボイスの条件を満たしているか、登録番号に間違いがないかのチェックが必要です。また、受け取った領収書などのうち、インボイスとインボイスの条件を満たさない書類などを分けて処理する必要もあります。このような手間が増えたため、経費管理の負担を少しでも減らすために、クレジットカードの利用をおすすめします。

たとえば、棚卸資産の購入費、原材料などの購入費、機械や建物・車両・器具備品などの購入費、広告宣伝費、接待交際費、通信費、水道光熱費、事務用品や消耗品費、新聞図書費、修繕費、外注費といったものは、すべて仕入税額控除の対象となる「課税仕入れ」にあたります。

外注費のクレジットカード決済は難しいですが、そのほかの支払いをすべてクレジットカードで決済すれば、経費管理の手間を大幅に減らすことができるでしょう。

利用代金明細書を確認すればいいので支出が把握しやすい

クレジットカードを使えば経費の支払いが1枚のカードにまとまり、利用代金明細書でチェックできるので、何にどれだけ使ったかの把握が容易になります。追加カードを発行できるビジネスカードなら、従業員に追加カードを持たせておくことで、従業員が使った分の経費もまとめて管理できます。

経費精算が不要になる

経費の支払いをクレジットカードにすることで、経費精算が不要になることもメリットのひとつです。

従業員に追加カードを持たせ、接待交際費や交通費などはすべてクレジットカード決済にしておけば、仮払いや出張費用の精算といった手間がなくなります。

記帳し忘れ防止になる

経費の支払いをクレジットカードにすることで、記帳し忘れが防止できるというメリットがあります。クレジットカードは使用履歴が残りますので、帳簿への記帳漏れや、経費精算忘れがなくなります。

ポイントを利用することで経費削減につながる

経費の支払いをクレジットカードにすることで、経費削減につながる点もメリットです。

クレジットカードは、決済金額に応じてポイントが貯まります。貯まったポイントは、オフィスでも活躍する人気メーカーの家電や航空マイル、商品券などへの交換やキャッシュバックが可能なので、その分が経費削減にもつながります。

ビジネスに適した付帯サービスを利用できる

経費の支払いをクレジットカードにすると、同時にクレジットカードの付帯サービスの利用も可能になるといったメリットが挙げられます。

クレジットカードには、出張時のチケット手配サービスやレストランの優待利用など、便利なサービスが付帯しており、ビジネスに役立つさまざまなサービスを利用できます。

法人に最適なクレジットカード

ダイナースクラブ ビジネスカード

ダイナースクラブ ビジネス・アカウントカード

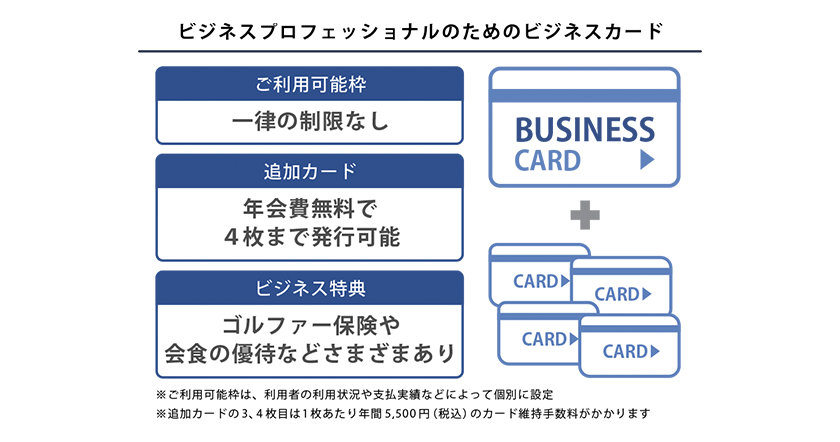

ビジネスカードにはさまざまな種類がありますが、ビジネスの場で広く利用することを考えると、信頼につながるカードブランド「ダイナースクラブ」がおすすめです。ダイナースクラブのカードラインナップには、ビジネスに特化した個人カード「ダイナースクラブ ビジネスカード」と、個人向けのダイナースクラブカードに付帯できる経費決済専用の「ダイナースクラブ ビジネス・アカウントカード」があります。

ダイナースクラブ ビジネスカードの特徴

ダイナースクラブ ビジネスカードは、個人事業主・法人経営者向けのビジネス専用カードです。法人・団体などの代表者や役員、または個人事業主であればお申し込みいただけます。

ダイナースクラブ ビジネスカードの特徴は次の通りです。

・企業役員や医師、弁護士など、社会的信用の高い人々に利用されてきた実績がある

ダイナースクラブはアメリカで1950年に誕生し、クレジットカード業界をリードしてきた世界初の多目的クレジットカードです。日本では1961年から発行を開始し、以来、企業の役員、医師や弁護士といった国家資格を有する方など、社会的信用の高い方をメンバーとしてお迎えしてきました。

創業当時から今に至るまでの、クラブの信頼とステータスを高めるための積み上げがあるからこそ、ステータスカードとして広く認知されています。

・ダイナースクラブ ビジネスカードならではのサービスが利用できる

ダイナースクラブカードで利用できるサービスにプラスして、さらにビジネスに役立つ優待特典も多数ご利用いただけます。

たとえば、会計ソフトの優待サービス、税務相談や法律相談などの優待サービスがあるほか、事業承継やM&Aなどのビジネスコンサルティングサービスなどもあります。ゴルファー保険をはじめとするゴルフ優待サービスや加盟店優待、JALオンラインのインターネット予約サービスなどもご利用いただけますので、さまざまなビジネスシーンにご活用ください。

・ポイントの有効期限なしで、ワンランク上の賞品と交換できる

ダイナースクラブのポイントには有効期限がないため、好きなタイミングでポイントをご利用いただけます。貯めたポイントは、厳選グルメや人気メーカーの家電、ゴルフ用品、各種商品券などに交換可能です。いずれもステータスカードにふさわしい、ワンランク上の賞品がラインナップされています。

・利用可能枠に一律の制限なし

ダイナースクラブのカードは、ご利用可能枠に一律の制限はありません。一人ひとりの利用状況や支払い実績に応じて、個別に設定されます。高額なお買い物の際は事前にご相談いただけるサービスもあります。

・登記事項証明書の提出が不要、個人の信用でお申し込みができる

ダイナースクラブ ダイナースクラブ ビジネスカードは、申込時に登記事項証明書(登記簿謄本)の提出は必要なく、事業主の信用情報だけでお申し込みができます。法人経営者・個人事業主のどちらでも、お申し込みが可能です。

・充実のビジネス特典がある

加盟店優待「ビジネス・オファー」、会計ソフト「freee」の優待、会員限定の招待イベントなど、ビジネスカードならではの特典も充実しています。

・従業員を含めた経費の一元管理が可能

ダイナースクラブ ビジネスカードは、18歳以上の従業員に対し、追加カードを4枚まで年会費無料で発行可能です(3、4枚目は1枚あたり年間5,500円(税込)のカード維持手数料がかかります)。従業員を含めた経費の一元管理が可能になり、出張費の精算や仮払いの手間も省けます。

■ダイナースクラブ ビジネスカードの主な特徴

| 年会費 | 基本会員 27,500円(税込) ※2026年3月からの年会費 基本会員 33,000円(税込) |

|---|---|

| ポイント換算率 | 100円につき1ポイント ※税金の納付や一部加盟店の利用は、200円につき1ポイント |

| 旅行傷害保険 | 最高補償額1億円(海外・国内)※利用条件付き |

| 国際ブランド | ダイナースクラブ(Diners Club) |

| 追加会員 | 年会費無料(追加カード発行は4枚まで) ※カード維持手数料:3、4枚目のみ1枚あたり年間5,500円(税込) |

| ETCカード | ・基本会員は5枚まで発行可能 ・追加会員は1会員につき1枚まで発行可能 ※年会費・カード発行手数料無料 |

| ポイント有効期限 | なし |

| ショッピング保険 | 購入日より90日間、年間500万円まで |

※2025年12月時点

重要なお知らせ

2026年3月1日以降にご入会のお手続きが完了したお客様から年会費を改定します。詳しくはこちら

2026年2月末までにお申し込みいただいた場合でも、3月以降にお手続きが完了となる可能性があります。

あらかじめご了承くださいますようお願い申しあげます。

ダイナースクラブ ビジネス・アカウントカードの特徴

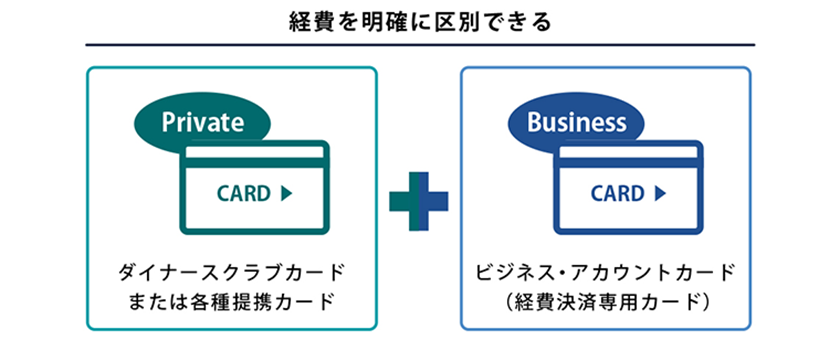

ダイナースクラブ ビジネス・アカウントカードは、法人カードではありませんが、ダイナースクラブカードや各種提携カードの所有者が、追加で申し込める経費決済専用カードです。法人格を持たない個人事業主でも利用でき、ダイナースクラブカードをプライベート用、ダイナースクラブ ビジネス・アカウントカードを経費用と使い分けることで、経費管理の手間を大幅に軽減できます。

ダイナースクラブ ビジネス・アカウントカードには、主に次のような特徴があります。

・プライベート用と経費用に分けて支払口座の設定が可能

ダイナースクラブ ビジネス・アカウントカードと、本会員カードとなるダイナースクラブカードで、別々の支払口座の設定が可能。法人口座の設定もでき、利用代金明細書も別になるため、プライベート用と経費用に分けた経費の管理が容易になります。

・年間手数料は経費に計上可能。ポイントは2枚のカードを合算して使える

ダイナースクラブ ビジネス・アカウントカードの年間手数料は、事業に関わる支出として経費計上できます。年間手数料が所得税の節税につながる場合があるため、お得なクレジットカードといえるでしょう。

なお、クレジットカードの利用で貯まったポイントは本会員カードのポイントと合算して利用できます。

・ダイナースクラブカードならではのサービスを利用できる

ダイナースクラブ ビジネス・アカウントカードでも、JALオンラインのインターネット予約サービスなど、ビジネスに役立つサービスをご利用いただけます。さまざまなビジネスシーンにお役立てください。

■ダイナースクラブ ビジネス・アカウントカードの主な特徴

|

年間手数料 |

5,500円(税込) |

|---|---|

| ポイント換算率 |

100円につき1ポイント |

| 国際ブランド |

ダイナースクラブ(Diners Club) |

| ETCカード |

カード会員本人が所有する車両台数(車載器台数)に応じて5枚まで |

| ポイント有効期限 |

なし |

| 保険 |

本会員カードと同様の保険適用 |

※ダイナースクラブ ビジネス・アカウントカード単体の発行はできません。

※2025年12月時点

詳細はこちら

重要なお知らせ

2026年3月1日以降にご入会のお手続きが完了したお客様から年会費を改定します。詳しくはこちら

2026年2月末までにお申し込みいただいた場合でも、3月以降にお手続きが完了となる可能性があります。

あらかじめご了承くださいますようお願い申しあげます。

法人化したらビジネスカードを活用して、経理・会計の事務負担を軽減しよう

個人事業主と法人では、税制などの制度に違いがあるので、個人事業主が法人化することで税負担を抑えられる場合があります。また、有限責任になったり社会的な信用度が高くなったりといった、税負担以外の部分でのメリットもありますので、売上が目安の数字に近づいてきたら、法人化を検討してみてはいかがでしょうか。

法人化すると、経理作業や決算・申告作業などの手間は増えてしまいますが、ビジネスカードに経費の支払いを一本化しておけば、経費管理の手間を大幅に削減することが可能です。

ビジネスカードにはさまざまな種類があり、どのカードを選ぶか迷うかもしれませんが、ビジネスカードを選ぶ際に重要な要素のひとつはステータスです。ステータスの高いクレジットカードを持っているということは、安心できるビジネスを展開している証でもあります。ダイナースクラブは、1950年に米国・ニューヨークのレストランで生まれ、日本で最初のクレジットカードを発行した国際ブランド。安心して使えること、さまざまなサービスが支持されていることなどは、60年以上の歴史が証明しています。

ダイナースクラブ ビジネスカードは、JALオンラインのインターネット予約サービスや会計ソフトとの連携など、ビジネスに役立つ特典が充実。法人でも申し込みに登記事項証明書等が不要で、個人の信用のみで審査を受けられる魅力もあります。

ビジネスに寄り添うダイナースクラブカードをぜひお手元に。

※本記事は、2023年11月現在の情報です。

本記事の内容は、記事制作時点の情報に基づいて作成されています。掲載情報の正確性・妥当性には十分配慮しておりますが、法的または専門的な助言の提供を目的としたものではありません。ご利用にあたっては、個別の状況に応じて専門家へのご相談など、ご自身の判断でご活用ください。