京都、路地のなじみ

宮さまも贔屓にした

鰻の老舗が供する乙な丼

写真・三國賢一 文・白木麻紀子(アリカ)

祇園町を行き交う人々で賑わう南座前から、八坂神社方面へ向かうと程なく交差するのが大和大路通。その通りを少し北へ歩けば、赤と水色の外観が印象的な京都祇園郵便局が見えてくる。

その北隣に格子戸のある細い路地が。敷石に導かれるように進んでいくと、大鰻の描かれた暖簾。鰻料理の『かね正』だ。

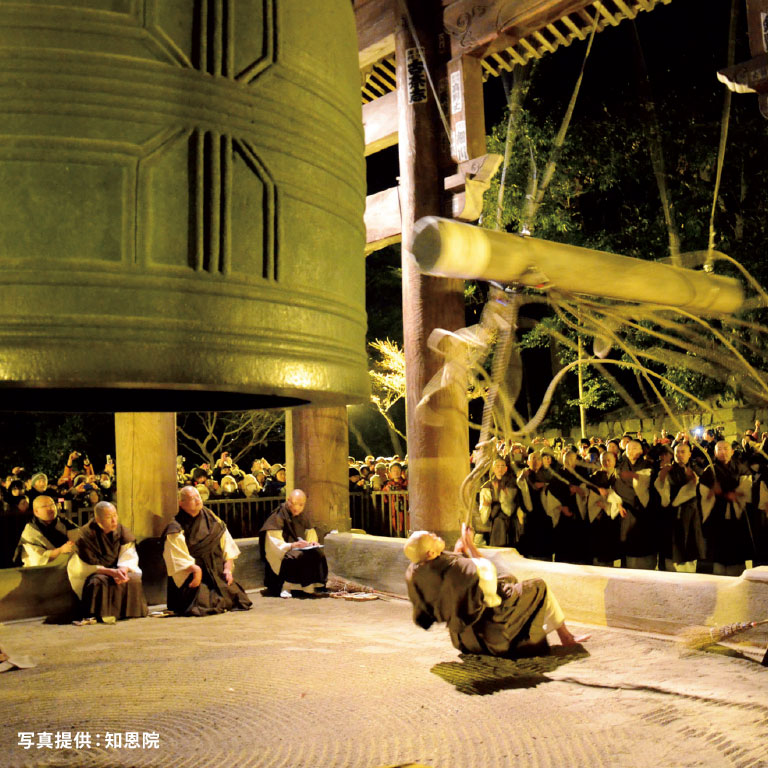

2000(平成12)年オープンのこの店は、川魚問屋として江戸末期に創業した『かね正』が営む食事処。初代は滋賀の生まれだったが、「明治時代、琵琶湖の水を京都に引くために造られた琵琶湖疏水とともに、今の三条大和大路に移ってきたと聞いています」と四代目藤居久士さん。

疏水の水を活用して、川魚卸の商いを京都で始めたという。その後、二代目が白焼き鰻を秘伝のタレで煮上げた「お茶漬け鰻」を考案すると大評判となり、やがてその専門店となった。京都人の見舞や進物、また映画関係者や芸舞妓の手土産などとして愛される品は、昭和天皇や三笠宮崇仁親王、映画監督・小津安二郎らが好んだことでも知られる。

そんな「お茶漬け鰻」は持ち帰りのみの品。「なじみのお客さんから『店で食べてみたい』と言われて。それで路地奥に開いたのがここです」と藤居さん。

ここでは名物の鰻を使ったお茶漬けのほか、うな丼をはじめとした丼ものに、夜は肝煮や鰻の柳川などの一品も揃う。使う鰻は、三河産を中心にすべて上質な国産だ。

鰻の商いを続けてきた老舗の技を存分に楽しむなら、店主お薦めの「まむし丼」を選ぶのも一興。藤居さんによると京都では「混ぜる」ことを「まむす」とも言い、その名の通り鰻のタレを混ぜ込んだご飯が特徴だ。

注文を受けると、この道50年の店主自ら背開きにした鰻を、ガスの直火で「地焼き」にする。焼き上げる途中には、たまり醤油に砂糖、酒を日々継ぎ足し、守り続けるタレを、二度まとわせる。

待つこと約20分。鰻のタレと炒った白ゴマを混ぜ込んだご飯に海苔、刻んだ鰻の蒲焼きがのった丼が、湯気を上げて登場!香ばしい香りとともにひと口。パリッ、サクッの皮の歯応えと、ふんわりまとわり付く軟らかな身の食感がたまらない。

あっさり上品なタレも絶妙。蒲焼きは濃い目のキツネ色ながらすっきりさらりとした後口で、ゴマと海苔の香ばしさも加わり、箸が勢いづいて止まらなくなること請け合いだ。

「お茶漬け鰻」が買える本店は、大和大路通(縄手通)を真っ直ぐ北へ5分ほど。少し足を延ばして、通好みの味を求め、自宅で楽しむのも良さそうだ。

鰻料理 かね正

京都市東山区大和大路通四条上ル二丁目常盤町155-2

電話:075-532-5830

営業時間:11:30~14:00、17:30~21:00

※昼は予約不可、夜は予約可(17:30~・19:00~の2部制)

定休日:日・木曜

「まむし丼」2,500円(税込)

※現金支払いのみ

*掲載情報は2025年7月号掲載時点のものです。

Recommends

2026/01/05 Kyoto Gourmet

2025/12/01 Kyoto Gourmet

2025/11/04 Kyoto Gourmet

2025/10/01 Kyoto Gourmet

2025/08/01 Kyoto Gourmet

2025/07/01 Kyoto Gourmet

2025/06/02 Kyoto Gourmet

2025/05/01 Kyoto Gourmet

2025/04/01 Kyoto Gourmet

2025/03/03 Kyoto Gourmet

2025/01/22 Kyoto Gourmet

2024/12/02 Kyoto Gourmet

2024/11/01 Kyoto Gourmet

2024/10/01 Kyoto Gourmet

2024/08/09 Kyoto Gourmet

2024/07/11 Kyoto Gourmet

2024/06/12 Kyoto Gourmet

2024/05/14 Kyoto Gourmet

2024/04/23 Kyoto Gourmet

2024/03/14 Kyoto Gourmet

2024/01/16 Kyoto Gourmet

2023/12/13 Kyoto Gourmet

2023/11/13 Kyoto Gourmet

2023/10/13 Kyoto Gourmet

2023/08/14 Kyoto Gourmet

2023/07/11 Kyoto Gourmet

2023/06/13 Kyoto Gourmet

2023/05/18 Kyoto Gourmet

2023/04/11 Kyoto Gourmet

2023/03/27 Kyoto Gourmet

2023/01/16 Kyoto Gourmet

2022/12/13 Kyoto Gourmet

2022/11/14 Kyoto Gourmet

2022/10/14 Kyoto Gourmet

2022/08/12 Kyoto Gourmet

2022/07/11 Kyoto Gourmet

2022/06/17 Kyoto Gourmet

2022/05/17 Kyoto Gourmet

2022/04/11 Kyoto Gourmet

2022/03/15 Kyoto Gourmet

2022/01/14 Kyoto Gourmet

2021/12/13 Kyoto Gourmet

2021/11/11 Kyoto Gourmet

2021/10/13 Kyoto Gourmet

2021/08/12 Kyoto Gourmet

2021/07/09 Kyoto Gourmet

2021/06/15 Kyoto Gourmet

2021/05/17 Kyoto Gourmet

2021/04/08 Kyoto Gourmet

2021/04/01 Kyoto Gourmet

2021/01/14 Kyoto Gourmet

2020/12/14 Kyoto Gourmet

2020/11/10 Kyoto Gourmet

2020/10/12 Kyoto Gourmet

2020/08/12 Kyoto Gourmet

2020/07/09 Kyoto Gourmet

2020/06/10 Kyoto Gourmet

2020/05/12 Kyoto Gourmet

2020/04/01 Kyoto Gourmet

2020/03/16 Kyoto

2020/02/17 Kyoto

2019/12/16 Kyoto

白木麻紀子(アリカ)さんが綴るコラム【京都、路地のなじみ】。今回は「宮さまも贔屓にした鰻の老舗が供する乙な丼」。